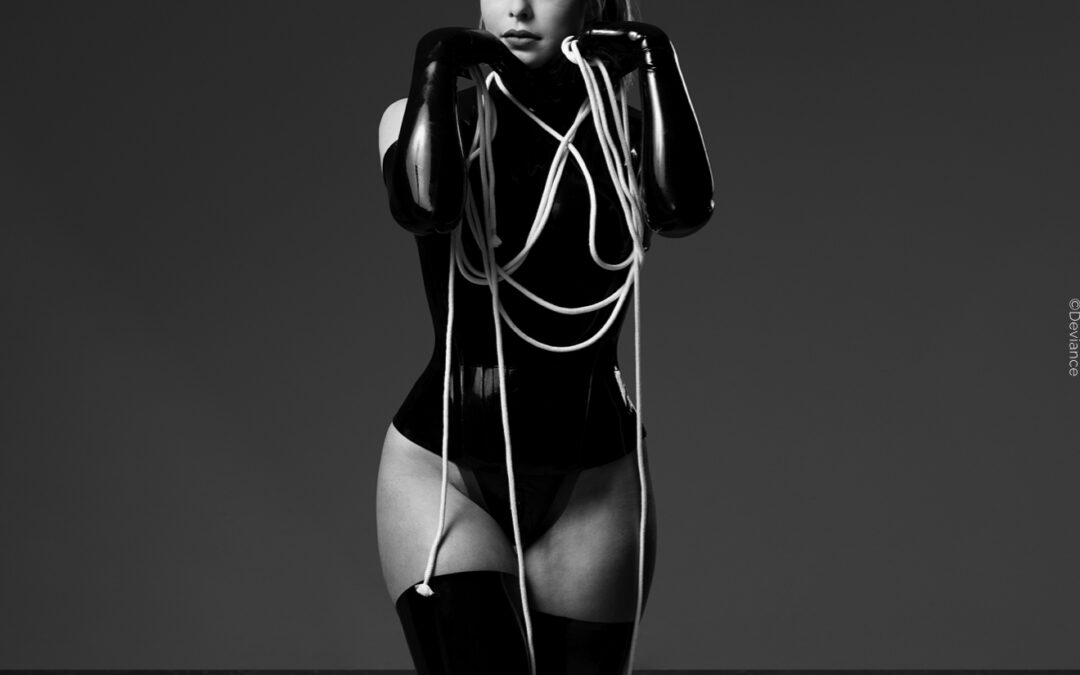

Es gibt BDSM mit Schlägen, Fesseln oder Schmerz. Und es gibt Unterwerfung. Als Autorin darf Margaux Navara sich der Fantasie hingeben, sagt sie. Und hat Deviance eine ganz besondere Fantasie über eine devote Frau und ihre Scham zur Verfügung gestellt.

Das Halsband liegt einen Hauch zu eng um meinen Hals. Es tut nicht weh, es ist nur einen Hauch unangenehm. Schon nach wenigen Atemzügen habe ich bemerkt, dass ich den Hals nur mehr recken muss, um den Druck wegzunehmen. Deshalb laufe ich heute anders, mit geradem Rücken, die Schultern nach hinten gereckt. Was so ein bisschen Druck doch ausmacht…

Er führt mich an der Leine. Nicht zum ersten Mal, aber ich muss mich jedes Mal erst daran gewöhnen. Immerhin sehen es hier auch andere. Genauer gesagt, sehen es alle. Außer dem Halsband trage ich nur mein Korsett, das meine Brüste wie auf einem Silbertablett präsentiert, halterlose Strümpfe und Schuhe. Frei zugänglich, wie er es will. Doch das Halsband berührt mich am meisten, macht am meisten mit mir. Zeigt deutlich, dass ich ihm gehöre, so deutlich wie nichts anderes.

Ich folge ihm, bleibe stehen, wenn er stehenbleibt, gehe weiter, wenn er weitergeht. Ich darf laufen, muss nicht kriechen. Das ist auch unnötig. Das Halsband zeigt meinen Status auch ohne dass ich auf allen Vieren bin. Ich spreche niemanden an und niemand spricht mich an. Meine Aufmerksamkeit liegt alleine auf ihm, auf seinen Bewegungen, seiner Körpersprache. Das ist zugleich mein Schutz gegen die Blicke der Fremden.

Solange ich nur ihn ansehe, werde ich von anderen nicht gesehen. Ja, ich weiß, wie ein Kind, das sich die Hand vor die Augen hält. Aber es hilft. Wenn ich das nicht tun würde, würde ich vor Scham im Boden versinken.

Die Scham ist ein immer wiederkehrender Teil unseres Spiels. Meine Scham. Ich kann sie nicht ablegen, und er will auch nicht, dass ich sie ablege. Deshalb spielt er damit.

Lässt mich Dinge tun, für die ich mich schäme, auch wenn ich es gar nicht nötig hätte. Sollte ich sie eines Tages verlieren, bin ich sicher, dass er mich so manipulieren würde, dass ich doch in eine beschämende Situation kommen würde. Aber das braucht er nicht.

Ob es an meiner Erziehung liegt oder an irgendwelchen Erwartungen, die fest in meinem Kopf verankert sind, ich schäme mich. Mal dafür, mich offen so zu zeigen, mal für meine Neigungen, mal, weil ich nicht wie andere Frauen bestimmend bin, meine Stellung verteidige, mich durchsetze. Dabei will ich das gar nicht. Es liegt mir nicht. Ich bin unterwürfig, devot. Ihm und anderen gegenüber.

Ohne dass er Zug ausüben muss, folge ich ihm zu einem Podest, das inmitten einer Sitzgruppe steht. Ein gepolsterter Tisch eigentlich, der dazu dient, einen Menschen zu präsentieren. Ich habe schon oft gesehen, dass hier menschliche Kätzchen sitzen oder besonders hübsche und perfekte Subs sich zeigen. Aber… doch nicht ich! Ich bin nicht perfekt. In keinster Weise. Zumindest fühle ich mich nicht so. Und ein Kätzchen bin ich auch nicht. Alles in mir sträubt sich dagegen, so in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Doch er ist unerbittlich.

„Knie dich hin. Hände auf den Rücken.“ Natürlich gehorche ich. Wie immer. Aber mein Herz springt fast aus der Brust. Was tue ich hier? Was wird er mit mir tun?

Einige andere sitzen schon oder setzen sich dazu. Mein Herr bleibt schräg hinter mir, ich spüre den Zug der Leine nach rechts, auf fünf Uhr. Warum hat er sich nicht vor mich gesetzt? Dann könnte ich ihn anschauen, ihn alleine. Aber ich weiß, dass er auch das mit Absicht getan hat. Er will mich präsentieren. Will, dass ich mich schäme, hier so vor Fremden zu sitzen. Eigentlich sind es nicht nur Fremde, ich erkenne einige Stimmen wieder. Freunde meines Herrn. Aber auch vor diesen schäme ich mich.

Dabei sollte ich stolz sein. Stolz darauf, dass mein Herr mich herzeigt. Stolz darauf, überhaupt einen solchen Herrn zu haben. Und ja, das bin ich ja auch, aber so oft ich mir das auch sage, so erscheint nach außen nicht der Stolz, sondern die Scham. Ich spüre die Röte, die meinen Körper überzieht. Spüre das Kribbeln der Blicke auf meiner Haut als wären es Berührungen. Fremde Berührungen.

Die Menschen unterhalten sich, machen Bemerkungen über mich, doch ich blende alles aus. Bis eine Hand mich an der Schulter berührt. Ich zucke zusammen.

Ein scharfer Zug an der Leine. „Ruhig!“

Wieder berührt mich eine Hand, gleitet über meine nackte Schulter, dann über meinen Arm, hinab bis zum Ellbogen, wieder hinauf. Nicht die Hand meines Herrn, das ist sicher. Die kenne ich. Das ist ein Fremder. Und mein Herr will, dass ich das zulasse.

Wir haben kein Safeword. Weil ich es nicht brauche. Und selbst wenn ich es hätte, würde ich es vermutlich nicht verwenden. Ich könnte sagen, wenn ich etwas nicht will, aber ich weiß, dass ich es nicht tun werde. Weil ich ihm gehorche. Weil ich tue, was er sagt. Weil ich ihm vertraue, dass er nicht zu weit geht.

Die Hand gleitet über mein Schlüsselbein, streift über die Kuhle in der Mitte, dann wandert sie tiefer, tiefer, ganz langsam jetzt, noch langsamer, bis ein Finger in das Tal zwischen meinen Brüsten taucht. Nur noch eine Fingerspitze jetzt, mehr nicht. Fährt die Rundung oben nach, wandert zurück, ist weg.

„Empfindsam wie ein wildes Reh“, sagt eine Stimme, ganz nah. „Ja, das ist sie.“ Mein Herr hat gesprochen. „Zauberhaft.“ Mein Herr seufzt. „Ein wenig zu empfindsam. Wie soll ich je ihren Wunsch nach Fremdbenutzung erfüllen, wenn sie so reagiert?“

Scham überflutet mich. Und Nässe. Zwischen meinen Beinen. Sehr viel Nässe. Und Hitze in großen Wellen. Ich will mich klein machen, aber das Halsband hindert mich daran. Ich muss so bleiben, den Kopf hochgereckt, die Schultern zurück, gerader Rücken. Mein Atem geht stoßweise, kurze Züge, die meine Erregung zeigen. Allen zeigen. Ihm und den anderen.

Ich weiß, dass es dauern wird. Lange vermutlich. Bis ich soweit bin. Bis ich meinen Traum wahrmachen kann. Meine Fantasie, eine der wenigen, die er noch nicht erfüllen konnte.